パワーリフティングの競技は単純明快で、他の誰よりも重い重量を成功させた人が勝つことができます。

当然、若くて筋肉のある青年が有利に思えるかもしれませんが、パワーリフティングはマスターズ(40歳以上のカテゴリー)の人が優勝することもあり、年齢に関係なく活躍することができます。

パワーリフティングは、自分の努力次第で、年齢に関係なく記録を伸ばしていくことができる夢のあるスポーツだと思っています。

では、パワーリフティングはどのようなトレーニングをしていけば、強くなることができるのでしょうか。

今回は、パワーリフティングのトレーニング方法をご紹介していきます。

パワーリフティングを始めたばかりの方、トレーニング方法にお悩みの方、是非とも参考にされてみてください。

パワーリフティングにはどんなメニューがあるのかな?

具体的なメニューの方法を紹介していくよ!

パワーリフティングの基本ルール

まずは、パワーリフティングの基本的なルールの確認から始めていきましょう。

ルールを把握しておかなければ、間違った方法でトレーニングを進めてしまう可能性があります。

将来的に大会に出場してみたいとお考えの方は、しっかりチェックしておきましょう。

※ここからは日本パワーリフティング協会より引用していきます。

※2022年8月の情報になりますので最新情報については改めてチェックしてください。

改めてルールから確認してみよう!

トレーニングを始める前に確認しておいた方がいいね!

スクワット

スクワットは、非常に優秀な下半身の種目であり、みなさんも1度はやったことがある動きだと思います。

しゃがんで、立ち上がるというシンプルな動きであるからこそ、パワーリフティングでのルール確認が大切です。

ここからは、パワーリフティングの競技という視点からルール確認をしていきましょう。

スクワットってしゃがめばいいんだよね?

しゃがむ深さに規定があるよ!確認してみよう

(1)リフターは、まっすぐに立つこと。バーを 両手で握り、両肩でバーを水平に保持する。足底をプラットフォームの床につけて膝を完全に伸ばす。

(2)リフターはバーをラックから外し 適当な位置まで下がり足の位置を決めチーフレフリーの合図を待つ。 そしてリフターが静止しバーが正しい位置にセットされたら合図をする。チーフレフリーは手を上から下に振り下ろし「スクワット」と言う。

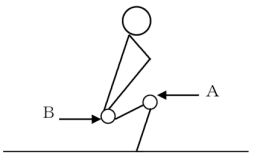

(3)チーフレフリーのスタートの合図の後、選手は膝を曲げ、“B”ヒップジョイント部の大腿部上面が“A”膝の上面より低くなるまでしゃがむこと。

(4)リフターは、自分の意志で立ち上がり、膝を完全に伸ばしまっすぐ立つ。この時立ち上がる動作を繰り返したり(ダブルバウンス)、バーが拳上途中で下がる動作をしてはならない。リフターが静止した所でチーフレフリーは、バーをラックに戻すよう合図する。

(5)バーをラックに戻す合図は、手を後方に振り「ラック」と言う。リフターは静かにバーをラックに戻す。バーを自力で戻す努力を怠ってはならない。

以上、パワーリフティング協会より引用及び抜粋

重要なポイントのまとめ

- バーを担いだら後ろに下がって足幅を決め、合図以降は足幅は動かしてはいけない

- しゃがむ深さは膝上部(膝の上の方)と大腿部上部(股関節あたり)が平行より下がること

- 立ち上がる途中で粘り強く立ち上がることはOK(下がってはいけない=ダブルバウンズ)

- 審判の「スクワット」という合図でしゃがむ

- 審判の「ラック」という合図でバーベルを戻す

主な失敗例と対策

立ち上がったのに「失敗」と判定される約9割以上が「しゃがみの深さ」です。

自分ではしゃがんだつもりでも、正面と斜め前にいる審判から見たらしゃがんでいるように見えないこともあります。

自分が想像しているよりも、しっかりと深くしゃがむことが必要です。

対策として、誰かに客観的に見てもらうことや、ビデオ撮影等を活用してしゃがんでいる深さをチェックすることがおすすめです。

合図に関しては、落ち着いていれば大丈夫ですが、そうはいっても緊張して慌ててしまうという方は、事前に本番と同じような合図をかけた練習をしておきましょう。

また、試技以外の点において1点。

膝のサポーター(ニースリーブ)は、脱着ために他人の補助(セコンドを含む)を受けたり、プラスチック製や滑りやすくする物を使用して着用してはいけません。(但し、フルギアは除外とする)

理由として、膝サポーターは、小さいサイズでキツい方が、反発力が生まれるため、重量アップの可能性が高まります。

記録更新を狙うために、より小さいサイズを履こうとして、着用時にビニール等を活用することは禁止されています。

普段、ニースリーブを使っている方も多いと思います。

ニースリーブを着用する際は、自分に適したサイズを選ぶようにしましょう。

俺はXXXSサイズを履くんだ!!ぐぬぬ…

スクワットをやる前に疲れちゃいそうだね…

ベンチプレス

次にベンチプレスのルールになります。

こちらも、スクワットと同様で1度はやったことがあるという方も多いのではないでしょうか?

ベンチプレスにおいても、パワーリフティングの競技という視点からルール確認をしていきましょう。

1番好きな種目キター!

ベンチプレスは好きな人が多いよね!確認してみよう!

(1)リフターは頭、両肩、両臀部がベンチ台の面に接触するよう仰向けに寝なければならない。バーは両手共に“サム・アラウンドグリップ”で握り、手掌面でバーを安全確実に保持しなければならない。両足の靴底全面は床面または足台に水平につけていること。靴底の形状に近い水平な状態なら可能とする。試技中はこの姿勢を保っていなければならない。

(3)バーの握り幅は、左右の人差し指間で最大81㎝とし、人差し指は81㎝のマークより内側の部分になければならない。(どこから見ても81cm のマークが隠れている事 )

(4)バーをラックから外した後、リフターは肘を伸ばしてチーフレフリーの合図を待つ。合図は、手を振り降ろしながら「スタート」と言う。

(5)リフターは合図を聞いて、バーを胸または腹部(ただし、ベルトに触れないこと)まで降ろし、バーを一旦静止させる。チーフレフリーの「プレス」という合図の後、バーを押 し上げる。リフターは肘を伸ばした状態までバーを押し上げ静止する。チーフレフリーは、リフターの肘が完全に伸びきり静止したのを確認して「ラック」と言う。

以上、パワーリフティング協会より引用及び抜粋

重要なポイントのまとめ

- ベンチプレスの台には頭・両肩・お尻が着いていること

- サムアラウンドグリップとは、親指をバーベルにまわしかけて握る一般的な握り方のこと

- 81cmのラインが隠れるように握る(=その線よりも外側で握ってはいけない。ただし手幅を狭くして内側で握るのはOK)

- バーベルを外したら肘を伸ばして維持すること

- 審判の「スタート」という合図で降ろし、胸または腹部に触れた状態でキープする

- 審判の「プレス」という合図で挙げる

- 審判の「ラック」という合図で元に戻す

サムアラウンドグリップと逆にサムレスとは、親指をバーベルにかけずに持つ方法になるよ

主な失敗例と対策

ベンチプレスで失敗とされるのは「合図よりも先に動いてしまう」「お尻が浮いてしまう」

この2つが主な要因であることが多いです。

合図に関しては、特に「プレス」と「ラック」の合図をよく聞きましょう。

イメージとしてはプレスの「ス」、ラックの「ク」がしっかりと聞こえてから動作に入りましょう。

ギリギリの重量になると、何とか押し上げようとお尻が浮きがちです。

横にいる審判からは、お尻の位置や動きがよく見えます。

普段から、お尻を浮かさなくても力が入るフォームを意識しながらトレーニングをしてみてください。

対策としては、大会本番を意識して「胸で止める練習」と「合図をかけてもらう練習」の2つをやってみてください。

試技前の注意点として1点。

5秒たってもリフターの姿勢が修正できない時は「リプレイス」と言って一旦バーをラックに戻させ、やり直しさせる。

「リプレイス」をかけた場合、レフリー・陪審員は反則の内容を伝えなければならない。ベンチプレス競技でチ-フレフリーから見て初めから 81cm のマークが人差し指の内側に見えている場合は、ラックから外す前にリフターに通告する。ラックから外した後の場合は直ちに 「リプレイス」といって、やり直しさせる。

バーベルを外した後に、81cmのラインが見えてしまっていたり、肘が伸びきっていない、お尻が着いていない等、の状態でスタートの合図をかけられない状態が続いていると、審判より「リプレイス」の合図がかかります。

意味としては「バーベルを元に戻してやり直すこと」です。

試技ができる状態になってかかる合図(バーイズローデッド)がかけられてから、試技スタートまでに与えられている制限時間は60秒のため、この合図をかけられてしまうと、時間切れにて失敗となってしまう可能性があります。

これはスクワットでも同様に応用されるため、「スタートの合図をかけてもらえる状態まで素早くセットすること」は意外と重要なポイントです。

デッドリフト

最後にデッドリフトのルールになります。

こちらは、スクワットとベンチプレスに比べてメジャーな種目ではないかと思いますが、大会では最終種目として取り入れられています。

最後に勝敗を分ける最も盛り上がる種目です。

デッドリフトにおいても、パワーリフティングの競技という視点からルール確認をしていきましょう。

最終種目!ここで逆転勝ちするぜ!

大会が盛り上がる瞬間だね!ルールの確認をしてみよう!

(1)バーはリフターの前に水平に置く。リフターは、バーを両手で握り1回の連続動作で、完全な直立姿勢まで引き上げる。手幅は自由とする。

(2)リフターは、プラットフォームの正面を向かねばならない。

(3)引き上げが完了したとき膝は良く伸ばされ、肩は後方に返さなければならない。

(4)チーフレフリーは、リフターの試技が完了したら「ダウン」と言うと共に片手を振り降ろして合図を送る。バーが完全に静止しリフターが試技完了姿勢をとった時に合図が送られる。試技開始の合図はしない。リフターは自分のタイミングで試技を開始する。

(5)床に置いてあるバーが少しでも浮いたり、引こうと努力しても浮かなかった場合、これを1試技とみなす。従ってこの試技は失敗となる。

以上、パワーリフティング協会より引用及び抜粋

重要なポイントのまとめ

- バーベルは1回の連続動作で挙上する(=挙げる途中でバーベルが下がったら失敗)

- 目線は正面にすること

- 膝が伸びきるところまで引き上げること

- 肩を後方に返すとは、胸を張り切った状態がイメージしやすい

- 引き上げたら審判の「ダウン」という合図で降ろす

- 最初に審判からの合図はないので好きなタイミングで引き始めてよい

- 少しでも浮いたら引き上げきらなければ失敗

- 引こうとしても浮かなかったら失敗

主な失敗例と対策

デッドリフトで挙げられたのに失敗となるのは「途中でバーベルが下がってしまう」「バーベルを足に乗せてすくうように上げる」

これら2点が多い要因です。

ギリギリの重量になってくると、途中でバーベルが止まってしまう経験があるかと思います。

バーベルが膝を越える途中で、膝を前に出してしまうと、バーベルを足に乗せることで補助となってしまうため、失敗となってしまいます。

対策としては、練習をしている時から毎回しっかり膝を伸ばしきるように意識してみましょう。

スクワットとベンチプレスと違い、合図は下げる時の「ラック」だけになります。

上記の点以外では、ルール上の注意点よりも、挙げられずに失敗となるパターンの方が多い印象です。

なお、挙げた後の注意点として1点。

バーを戻すとき、両手でコントロールしてプラットフォームに置くまで手を離してはならない。

「ダウン」の合図後でも、手を滑らせてバーを落とした場合は失敗となる。

バーはプラットフォームに静かにコントロールして降ろす事。コントロールして降ろす意思が無い選手は、日本国内独自のルールとして“失敗試技”とする。

これは「挙げられれば良し」だけではないということになります。

審判の「ダウン」という合図後でも、バーベルを床に降ろすまでに手が離れてしまっては失敗となってしまいます。

もうほとんど引ききっているのに、最後まで重量に手が耐え切れず、滑り落ちるように落としてしまうこともあります。

こちらもよくある失敗パターンの1つでもあります。

また、挙げた後の降ろし方として、床に叩きつけるように落下させて降ろすと失敗となってしまいます。(※日本独自のルール)

バーベルを降ろすまでが判定基準に含まれているので、最後まで力を抜かないようにコントロールすることを意識しましょう。

最後まで丁寧に。っと。メモメモ…

せっかく引いたのに失敗になってしまうのは残念だからね。

パワーリフティングの適切なトレーニング頻度

パワーリフティングのルールを再確認できたところで、トレーニングに進んでいきましょう。

今まで、ほぼ毎日トレーニングをしているという方もいらっしゃるのではないでしょうか。

確かに、高頻度でトレーニングをすることで、その分だけ強くなれるイメージがあるかもしれません。

その方法で挙上重量が上がってきているのであれば、今のあなたには合っている方法なのだと思います。

しかし、一般的には、関節への負担が大きく、回復が間に合わなくなり怪我に繋がるリスクが高くなるため、おすすめはしません。

怪我をしてしまってからでは、回復までに時間を要するため、注意が必要です。

毎日、トレーニングしてたら、最近なんか腰が痛いんだよね…でも、頑張るよ!早く強くなりたいんだ!

うーん、でも身体を回復させながらやることも大切だよ!

では、パワーリフティングのトレーニングの適切な頻度を考えていきましょう。

パワーリフティングの主となるトレーニングは、フリーウエイトになります。

フリーウエイトは「いかに全身をバランスよく使うことができるか」が重要です。

全身のトレーニングをしたら、筋肉の回復には約48~72時間かかるといわれています。

よって、週2~3回の頻度であれば、しっかり筋肉を回復させた状態でトレーニングができるでしょう。

パワーリフティングのトレーニングの適切なボリュームの決め方

さて、適切なトレーニング頻度は週2~3回ということでしたが、いやいや、「それでは物足りない!」「もっとやりたい!」という方もいらっしゃるか思います。

逆に「週2~3回も時間を取れない」という方もいらっしゃるかと思います。

結論から申し上げますと、トレーニングのボリュームを調整することで「週1回~ほぼ毎日やりたい人」まで対応することができます。

毎日やりたい!詳しくお願いします!

トレーニングのボリュームは「重量×回数×セット数」で決まります。

筋肥大を最大化させるためには、筋群毎に最低でも1週間に10セットは必要であるとの研究結果があります。

自分のトレーニング頻度に合わせて1週間のボリュームを調整しましょう。

この記事を読んで下さっている多くの方は、仕事(または学校)と家庭とプライベートを両立させる中で、さらにパワーリフティングに取り組もうとする向上心のある方なのだとお察しします。

3種目をバランスよく実施しようとすると、例え週3回ジムに行くことができても「トレーニングボリュームが多すぎて時間が足りないからできない」という事態になりかねません。

特にフリーウエイトは、1セットごとの休養(インターバル)を長めに取ることが必要な傾向にあります。

研究の結果は、あくまでも1つの目安として参考にした上で、自分のライフスタイルに合うように工夫しましょう。

また、ボリュームを増やしてやればやるほど良いというわけではなく、身体のケアも必要です。

自分の身体と相談しながら進めていきましょう。

参考:Dose response relationship between weekly resistance training volume and increases in muscle mass(2016年)

参考:筋肥大および筋力増強を目的とした効率的なレジスタンストレーニング法の検証|北海道大学

パワーリフティングの初心者向けトレーニングメニュー

さて、ここまででパワーリフティングのトレーニングは週2~3回、1週間に10セットを目安にすることがイメージできたかと思います。

これからパワーリフティングを始めていきたいとお考えの方にトレーニングメニューをご提案させて頂きます。

週1~週4回以上の人それぞれのメニューを考えてみたよ!

やったー!

週1回の場合

週1回のトレーニングでは、少なくとも2種目のトレーニングを組み合わせる必要があります。

基本的には、上半身と下半身で1種目ずつがパフォーマンスを発揮しやすく集中してできると思うので、「スクワット又はデットリフト」「ベンチプレス」がいいでしょう。

次回のトレーニングまでにたっぷり時間を取れるので、1回のボリュームを確保することを意識してみましょう。

トレーニングメニュー例(週1回・2種目)

| スクワットorデットリフト | ベンチプレス |

| 20kg×10回×2セット 30kg×10回×3セット 40kg×10回×3~5セット |

20kg×10回×2セット 30kg×10回×3セット 40kg×10回×3~5セット |

週1回なので、回数を確保することで基礎筋力の向上とフォームの習得を目指すことができます。

週2~3回の場合

次に、週2~3回のトレーニングの場合になります。

週1回に比べてトレーニングの組み合わせ方が豊富になります。

週2回であれば、毎回2種目ずつ行う場合と、2種目+1種目に分ける場合の2つから選びましょう。

例「スクワット・ベンチプレス」「デットリフト・ベンチプレス」または「スクワット・ベンチプレス」「デットリフト」

週3回であれば、1種目ずつ実施していく場合と、2種目ずつを組み合わせていく場合と、2種目+1種目に分ける場合の3つから選びましょう。

例「スクワット」「ベンチプレス」「デットリフト」または「スクワット・ベンチプレス」「デットリフト・ベンチプレス」「スクワット・デットリフト」または「スクワット・ベンチプレス」「デットリフト・ベンチプレス」「好きな種目」

トレーニングメニュー例(週3回・1種目ずつ)

| スクワット | ベンチプレス | デットリフト |

| 20kg×10回×2セット 30kg×10回×3セット 40kg×5回×5セット |

20kg×10回×2セット 30kg×10回×3セット 40kg×5回×5セット |

60kg×10回×2セット 70kg×10回×3セット 80kg×5回×5セット |

1種目ずつなので時短でのトレーニングに適しています

トレーニングメニュー例(週2回・2種目ずつ)

| スクワット・ベンチプレス | デットリフト・ベンチプレス |

| 【スクワット】 20kg×10回×2セット 40kg×10回×3セット 50kg×5回×5セット 【ベンチプレス】 20kg×10回×1セット 30kg×10回×2セット 40kg×10回×2セット |

【デットリフト】 60kg×10回×2セット 70kg×10回×3セット 80kg×5回×5セット 【ベンチプレス】 20kg×10回×1セット 40kg×10回×2セット 50kg×5回×2セット |

こちらは1週間に2回、同じ種目を行う場合(今回はベンチプレス)。それぞれボリュームを調整して疲労回復も意識したメニューになります。

週4回以上の場合

まず、週4回以上の高頻度で行う場合は、以下3つのことをポイントとしてください。

- フリーウエイトだけでなく補助トレーニングも入れること

- フリーウエイトのメニューに強弱をつけて変化をつけること

- 休養日を確保し、疲れている時は無理をしないこと

トレーニングメニュー例(週5回・1種目ずつ)

| ベンチプレス | スクワット | 補助トレーニング | 休養 | ベンチプレス | デットリフト | 休養 |

トレーニングメニューは前述の週3回1種目ずつのものを参考にしてみてください。

パワーリフティングのトレーニングメニュー紹介

初心者向けトレーニングメニュー参考になりましたか?

これから紹介するのは、パワーリフティングやストレングスのコーチが発案したものです。

トレーニングには漸進性過負荷の原則というものがあり、同じメニューを続けていると刺激が変わらずに停滞してしまうので、少しずつ変えていくことが推奨されています。

それらをふまえた具体的なトレーニングメニューとなっています。

メニューにお悩みの方にご参考になれば幸いです。

前回の記録を参考にして重量を算出することがあるからノートをつけるのはオススメだよ!

なるほど、トレーニングノート作ろうかな!

Starting Strength(初心者向け)

| 著者名 | Mark Rippetoe(マーク・リプトー) |

| 著者紹介 | 全米で有名なストレングスコーチ |

| プログラムのリンク | https://startingstrength.com/get-started/programs |

特徴

こちらは書籍化されており、メニューだけではなくフォームの解説も入っています。

そういった観点からも初心者さんは一読されてもいいかもしれません。(※ただ300ページというボリュームのある本です)

特徴としては、毎回使用重量を2.5kg~5kg増やしていくことです。

3つのフェーズに分かれており、順番にクリアしていく形になります。

AとBのメニューがあり、それを週3回で交互に行います。

【フェーズ1】メニューA

|

【フェーズ1】メニューB

|

||||||||||||

【フェーズ2】メニューA

|

【フェーズ2】メニューB

|

||||||||||||

【フェーズ3】メニューA

|

【フェーズ3】メニューB

|

第2フェーズ以降、パワークリーンが入っているのですが、これはパワーリフティングおよび一般的なトレーニングを行っている方にとっては取り入れにくい種目かもしれません。

その点以外は、パワーリフティングの3種目をバランスよく取り入れることができるメニューになっています。

始めたばかりの方にとって、基礎を固めていくためのシンプルなトレーニング方法であるため、おすすめです。

テキサスメゾット(中級者向け)

| 著者名 | Mark Rippetoe(マーク・リプトー) |

| 著者紹介 | 全米で有名なストレングスコーチ |

| プログラムのリンク | https://www.t-nation.com/training/the-texas-method/ |

特徴

先に紹介したStarting Strengthと同じマークリプトーが考案したメニューになります。

週3回のトレーニングで、それぞれの日ごとに重量とセット数と調整していくことで1週間単位で筋力アップしていくことを目的としています。

Starting Strengthと同様、パワースナッチ・パワークリーンが含まれているため、その点においては工夫が必要かもしれません。

【月曜日】ボリュームの日

(※)ベンチプレスとオーバーヘッドプレスはどちらかを選択 |

||||||||||

【水曜日】回復の日

(※)月曜日にやった種目と別のものを選択 |

||||||||||

【金曜日】高強度の日

(※)先週金曜日と別の種目を行う |

5/3/1(中上級者向け)

| 著者名 | Jim Wendler(ジム・ウェンドラー) |

| 著者紹介 | 3種目の合計1000kg超えのパワーリフティング選手(歴20年) |

| プログラムのリンク | https://www.jimwendler.com/blogs/jimwendler-com/101065094-5-3-1-for-a-beginner |

特徴

このメニューは、4週間のメニューで1つのサイクルになっています。

また、毎週行う回数が変わることも特徴の1つになります。

注意として、1RMはマックスの重量ではなく、その90%を採用してください。

理由として、緩やかに記録を更新していくことに重点を置いているメニューになっているためです。

週に4日、「ベンチプレス」「デッドリフト」「スクワット」「オーバーヘッドプレス」の4つの種目をメインとして行います。

4週間ごとに、1RMにベンチプレスやショルダープレスの上半身種目は+2.5kg、デッドリフトやスクワットの下半身種目は+5kgして、繰り返していきます。

3セット目にある「+」は記載されている回数よりも多くできるようであれば限界に挑戦してみてください。

| 【1週目】5回3セット 65%×5回 75%×5回 85%×5回+ |

| 【2週目】3回3セット 70%×3回 80%×3回 90%×3回+ |

| 【3週目】5回1セット、3回1セット、1回1セット 75%×5回 85%×3回 95%×1回+ |

| 【4週目】5回3セット 40%×5回 50%×5回 60%×5回 |

ここに補助トレーニングを追加することで、さらに筋肥大を狙うことができます。

怪我予防の観点からも取り入れられるといいでしょう。

補助トレーニングはいくつかのパターンが用意されていますが、その中の1つをご紹介します。

(例)補助トレーニング「Boring But Big」

| スクワットの日 | スクワット10回×5セット・レッグカール10回×5セット |

| ベンチプレスの日 | ベンチプレス10回×5セット・ロウイング系種目10回×5セット |

| デットリフトの日 | デッドリフト10回×5セット・レッグレイズ5セット |

| ショルダープレスの日 | ショルダープレス10回×5セット・懸垂10回×5セット |

どのメニューもやりがいがありそう!

中上級者向けになるとトレーニング頻度も上がるから、そのあたりも参考にしてね!

パワーリフティングのおすすめ補助トレーニング3選

パワーリフティングのトレーニング方法、参考になりましたでしょうか?

パワーリフティングのトレーニングは全身をバランスよく鍛えることができます。

しかし、それだけではなく、全体の動きをより良くするため、また足りない部分を補うために補助トレーニングを取り入れることがおすすめです。

上記のトレーニング方法の中にもスクワット・ベンチプレス・デットリフト以外の種目が含まれていたものもあったと思います。

是非、トレーニングメニューに追加してみてください。

補助トレーニングもやっていこう!

よろしくお願いします!

【デットリフト】ベントオーバーロウ(背中)

| やり方 |

|

| 回数とセット数 | 10回×3セット |

| 鍛えられる部位 | 広背筋・僧帽筋・脊柱起立筋・上腕二頭筋 |

ポイント

背中が丸まらないように意識をし、姿勢を維持することがポイントです。

バーベルは股関節まで引き付けることをイメージしましょう。

また、この時に肩をすくませて引き上げるのではなく、背中を使う意識で行うことが大切です。

疲れてきても反動を使わないようにしましょう。

最初から反動を使わないと上がらないようであれば重量が重すぎます。体重の半分以下の重量から徐々に上げていきましょう。

この種目を行うことで姿勢の維持がしやすくなるため、パワーリフティング3種目の全てに効果的です。

特にデットリフトでは、背中を真っ直ぐにしたまま行うことが怪我予防のためにも必要であるため、強いて言えばデットリフトには有効です。

【ベンチプレス】オーバーヘッドプレス(肩)

| やり方 |

|

| 回数とセット数 | 10回×3セット |

| 鍛えられる部位 | 肩(三角筋前部・側部)・上腕三頭筋・僧帽筋 |

ポイント

バーベルを押し上げたらしっかり肘を伸ばしきることを意識しましょう。

腕を上げる途中で、腰を反りすぎてしまうと腰を痛めてしまう可能があるので注意しましょう。

上半身のトレーニング種目ですが、下半身やお腹にも力を入れて安定させるイメージになります。

腰に不安がある人は座ったまま行うことで解消することができます。

この種目を行うことで上半身を全体的に鍛えることができます。特に肩周りの筋肉をつけることができるためベンチプレスに有効な種目です。

【スクワット】ブルガリアンスクワット(大腿四頭筋)

| やり方 |

|

| 回数とセット数 | 10回×3セット |

| 鍛えられる部位 | 大腿四頭筋・大臀筋・中殿筋 |

ポイント

膝を前に出し過ぎないように注意しながら行いましょう。

身体を前に倒した時に背中が丸まらないように意識しましょう。

自重でも十分に効果がありますが、負荷をあげたい方は両手にダンベルを持って行いましょう。

この種目を行うことで下半身を全体的に鍛えることができます。片足でバランスを取るため体幹トレーニングにもなります。

特にスクワットとデットリフトに有効です。

パワーリフティングのトレーニングでよくある質問

ここからはパワーリフティングのトレーニングでよくある質問をまとめました。

主観も入りますが、ご参考になれば幸いです。

パワーリフティングを始めたらモテますか?

……。

何歳まで強くなれるのか

ずばり、パワーリフティングは年齢に関係なく強くなることができます。

パワーリフティング大会では年齢別の階級があり、M5(マスターズ5)は70歳以上のクラスです。

そのくらいの年齢でも競技をしている人はいます。

また、日本記録は年々更新され続けており、それはマスターズの部においても同様です。

自分の子供位の年代の人と対等かそれ以上に張り合うことができるスポーツは少ないのではないでしょうか?

ただし、記録が停滞する時もあります。

記録が伸びずに悩み続け、もう自分には限界なのか、そんなネガティブな気持ちになることも多々あるかと思います。

しかし、あなたには、それを突破できる力があります。断念して辞めてしまってはそこまでです。

上手くいかないことも、過ぎ去ればいい思い出です。自信をもって継続していってください。

参考:2022年ジャパンクラシックパワーリフティング大会結果

参考:2022年ジャパンクラシックマスターズパワーリフティング大会結果

トレーニングを続けるコツ

トレーニングは、つらくてシンドイ時間ではなく、自分の成長を楽しむことができる時間であってほしいと思っています。

トレーニングに充実感があれば続けることができます。

また、パワーリフティングはチームスポーツではなく個人スポーツです。

他人よりも自分との比較に重点を置きましょう。

そこで、自分のペースで続けていけるように記録をつけることをおすすめしています。

1ヶ月前、半年前、いかに成長してきているかが分かります。もしも伸びていなければ改善点が見つけられるでしょう。

是非とも、ご自分の記録を振り返ってみてください。

ベルトはつけた方がいいのか

パワーリフティングのトレーニングアイテムは数種類あります。

- 手首…リストラップ

- 肘…エルボースリーブ

- 腰…トレーニングベルト

- 膝…ニースリーブ

これらのアイテムがあるということは、逆にいえば身体の各関節には相応の負担がかかるため保護が必要ということを表しています。

「まだ初心者だから…」「もう少しできるようにならないと恥ずかしい」等、様々な意見をお聞きします。

しかし、私個人としてはこれらのアイテムを使用することはトレーニングレベルに関係ないと考えています。

強くもないのに一丁前に○○のアイテムなんで使ってんじゃねーよ!

なんていう人は、ほとんどいません。

「おお!○○のベルトじゃん!それいいよね!」と共感してくれる人しかいません。(※少なくとも当スタジオでは)

必要かどうか悩んでいるのであれば、是非とも購入を検討されてみてください。

参考までに大会でも使用することができるパワーリフティングの2大メーカーをご紹介しておきます。

最速で強くなる方法を知りたい

パワーリフティングを最速で強くなるには、当然、パワーリフティングをやることに尽きます。

若い世代の人の方が記録が伸びやすいのは、筋力や体力のアドバンテージもありますが、社会人よりもパワーリフティングの為の時間を作りやすいということもあるのではないでしょうか。

ただ、先ほど紹介したように強くなるには年齢は関係ありません。

1日、1回、数時間の限られた時間をしっかりと目的や目標をもって取り組むことが最速で強くなる方法だと思います。

そこでさらに切磋琢磨することができる仲間がいると、自分が思ってもいないようなパワーを発揮することができる時があります。

自分の可能性を広げるために、励まし合いながら頑張ることができる環境も1つのポイントだと思います。

これからパワーリフティングを始める人へ

ここまでお読みいただきありがとうございました。

様々な方法や考え方などをご紹介しておいて、最後になりますが「パワーリフティングのトレーニングメニューに正解はありません」

みなさん、自分に合う方法を模索しながら、また、正解がないこと自体を楽しみながらトレーニングをしています。

これからパワーリフティングを始めていく人にとって、最も優先順位が高いことは「早く強くなること」ではないと思っています。

もちろん、強くなりたい気持ちを否定しているわけではありません。

どんどん重量が上がっていく楽しさはやっている人にしか分からない充実感があります。

ただ、私は今まで「強くなること」の優先順位を高くし過ぎたせいで、怪我をして辞めてしまった人を多くみてきました。

自分自身も競技生活の中で多くの怪我を経験してきました。

当時、周り仲間も同様に、痛みを抱え、なんとか誤魔化し、その場をしのぎながらトレーニングに励んでいました。

だからこそ、初めての方にこそ「まずは怪我をしない形を作る」ということも優先順位を高くして欲しいと思っています。

そのために、私たちはできるだけ怪我のリスクを低減できるような形でパワーリフティングのトレーニングメニューをご提案させて頂きます。

当スタジオでは、パワーリフティング初心者の方に向けて教室を開講しています。

これからパワーリフティングを始めていきたい方、どうぞお気軽にお問い合わせください。

パワーリフティング教室!行ってみたいかも!

始めたばかりの人、1人ではどうしたらいいのか分からない人、大歓迎だよ!

最後までお読みいただきありがとうございました。